? 本報記者 李爭粉

中國信息通信研究院近日發布的《北斗產業發展藍皮書(2025年)》(以下簡稱《藍皮書》)顯示,2024年,我國以北斗為核心的衛星導航與位置服務產業總體產值達到5758億元,國內主要行業領域北斗應用滲透率已超過85%。

中國信息通信研究院黨委書記李冠宇表示,北斗產業正在進入規模化應用與高質量發展的關鍵階段,產業鏈條更加完善,應用場景持續拓展,北斗已經從建成、好用走向用好、用廣。

北斗產業鏈日趨完善

近日,深圳華大北斗科技股份有限公司在第四屆北斗規模應用國際峰會上發布全新一代北斗三號短報文通信SoC(系統級芯片)HD6180,該產品以及豐富的芯片級解決方案一經亮相,即展示了其在北斗高精度定位與短報文通信領域的實力。

北斗短報文通信,是北斗衛星導航系統區別于其他全球衛星導航系統的特色服務之一。在移動通信、互聯網無法覆蓋的地區,用戶可以通過北斗衛星提供的短報文通信功能,實現基于衛星短信的雙向通信,確保了極端環境下的通信安全,滿足了無地面網絡覆蓋地區的應急通信、搜索救援等服務需求。

在北斗峰會千尋位置網絡有限公司(以下簡稱“千尋位置”)的展臺上,名為“青龍Pro”的人形機器人,背上一個“小書包”就可以離開室內應對室外復雜環境。這個“小書包”,基于千尋位置的時空智能三體套件開發,內置北斗衛星天線、板卡等時空智能硬件組合,搭配7×24小時北斗時空智能服務,還融入為機器人巡檢定制的“北斗+具身智能巡檢平臺”,最終實現動態厘米級定位與多模型協同決策。

在北斗峰會上,湖南賽德雷特衛星科技有限公司(以下簡稱“賽德雷特”)展示的0.5米光學敏捷遙感衛星(XR-11),將北斗導航技術應用從地面拓展至太空。

賽德雷特展臺工作人員表示,借助北斗系統,XR-11可更精準實現沿跡成像、非沿跡成像、條帶拼接、動態掃描成像等多模式成像。這一技術突破,有助于衛星控制兼顧“低成本—快動—快穩”,從而顯著降低衛星生產成本與發射成本,加速推進商業化星座建設。

當前,北斗產業鏈條正日趨完善。《藍皮書》表示,北斗應用產業鏈圍繞定位、授時、短報文三大核心技術,構建“上游元器件及基礎產品供應—中游終端及系統集成—下游運營服務供應”完整生態。

業內人士表示,北斗產業價值鏈開始由最初的“試用”“能用”向“好用”“常用”乃至“必用”躍進,其主要表現為“三化”——基礎設施公共化、能力服務訂閱化、價值交付場景化。隨著北斗時空數據逐步成為可確權、可定價、可流通的核心生產要素,其商業模式進入“生態共建、場景裂變、多元分成”的新境界。

北斗驅動傳統產業轉型升級

“當下,公共交通北斗終端正以每年百萬臺級別迭代更新。乘用車領域,2028年搭載北斗的車年銷量超1500萬輛,新能源車占比超七成。通信領域,2025年底基站北斗覆蓋近1100萬臺/套,安裝率99%以上。”李冠宇表示,北斗正在驅動傳統產業不斷升級。

“作為一家以供應鏈為基礎的技術與服務企業,京東每天都在處理一個極其龐大而復雜的工程,就是如何將數億商品,從遍布全球的產地、工廠、倉庫,以最快的速度、最低的成本和最優的體驗送達消費者手中。這個過程的背后,是‘時空’二字。”京東集團CEO許冉表示,北斗系統所提供的精準定位、導航和授時,正是解構和重塑現代供應鏈的基石。

尤其是在交通這一“時空敏感型”產業領域,北斗已覆蓋“上天下地入海”全場景。

在民航領域,從飛機起飛滑行到巡航降落,北斗高精度時空服務全程護航,實現地面對飛行狀態的周期精準追蹤;在軌道交通領域,列車能夠自主獲取實時位置信息并動態調整運行狀態;在地面交通中,車載終端與北斗地面增強裝置等聯動,在弱信號環境下不僅仍能保持定位,還可獲得路況優化、盲區預警等服務;在浩瀚海洋,北斗賦能極地科考、遠洋通信、海洋牧場、海上救援等,構建起全域感知的海洋動態監測與智能海上救援體系。

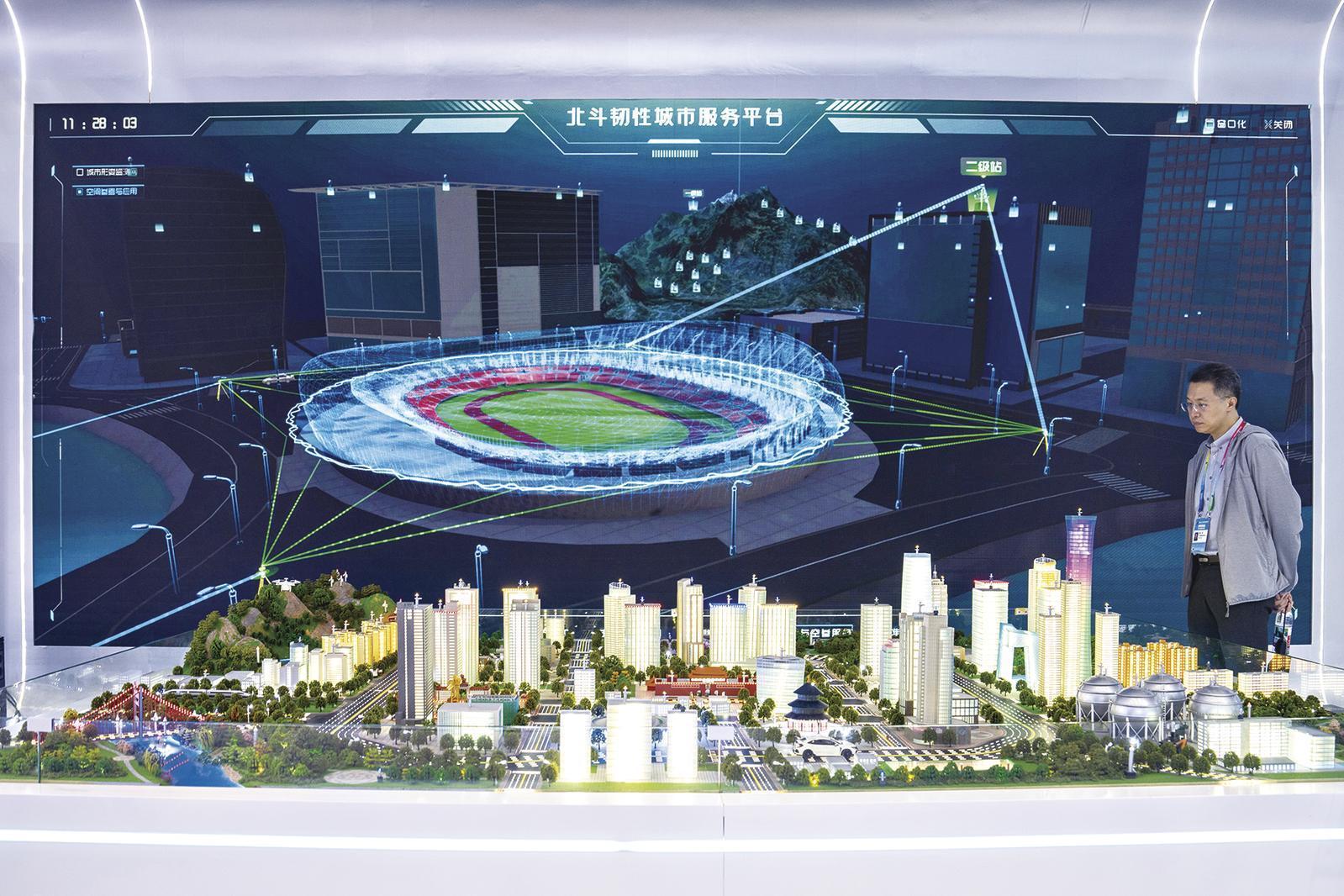

此外,在農業生產中,北斗推動智慧農業邁入全鏈條數字化。數據顯示,我國農機北斗終端應用數超百萬臺/套,依托農機大數據平臺可實時整合作業軌跡與設備狀態,實現跨區域調度與遠程運維,構建“耕—種—管—收—運”全流程數字化管理體系。在智慧城市領域,依托北斗構建的城市“天地協同”監測網絡,整合多維度數據,可精準預判風險和提供分鐘級預警。

《藍皮書》顯示,北斗衛星導航定位技術加速融入普通民眾生活,在智能手機、可穿戴設備、共享出行等領域落地產品日益豐富,在各類終端中占比超七成,是北斗規模應用的關鍵。未來3年,北斗應用的年均增量達到約4億臺的規模,年增長率逐步達到3%以上,其中大眾消費市場在增量市場中承擔核心角色,占比將超八成。

業內人士說,北斗以“全鏈條時空服務”滲透產業各環節,既解決了“精準化”痛點,更推動千行百業從“單點技術應用”向“全流程數字化”跨越,成為驅動產業升級、支撐經濟高質量發展的時空“引擎”。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司