如何在水網密布、高產高效的南方農區,既守住“米袋子”,又護好“一池碧水”?近日,“南方典型農區氮磷遷移轉化過程與面源污染發生及調控機制”現場展示觀摩會在江蘇常州召開。一項集成前沿科技與落地模式的綜合性解決方案正式發布,標志著我國南方農業面源污染治理實現了從被動應對到主動預警、從末端治理到全過程精準調控的重大轉變。

作為我國重要糧倉的南方農區,因水系發達、降雨頻繁,面臨嚴峻的面源污染壓力。項目負責人、江蘇省農業科學院薛利紅研究員介紹,南方流域的農業生態系統治理面臨水田旱地交錯、污染物遷移路徑復雜,“小微水體”的生態消納作用難以量化、“排放-遷移-成污”機制不清,治理技術難以實現糧食產量提升與面源污染削減協同等卡點。

為破解難題,江蘇省農業科學院組織中國科學院南京土壤研究所、北京大學和力合科技等單位聯合研發了“南方面源污染模型與決策支持平臺”,實現三大核心突破:一是精準模擬源頭過程,創新性加入了周叢生物等關鍵模塊;二是刻畫完整遷移路徑,構建涵蓋平原河網與山地丘陵的污染物“源-匯”精細化拓撲關系;三是實現對流域內污染“發生量-消納量-負荷量”的全過程精準測算。

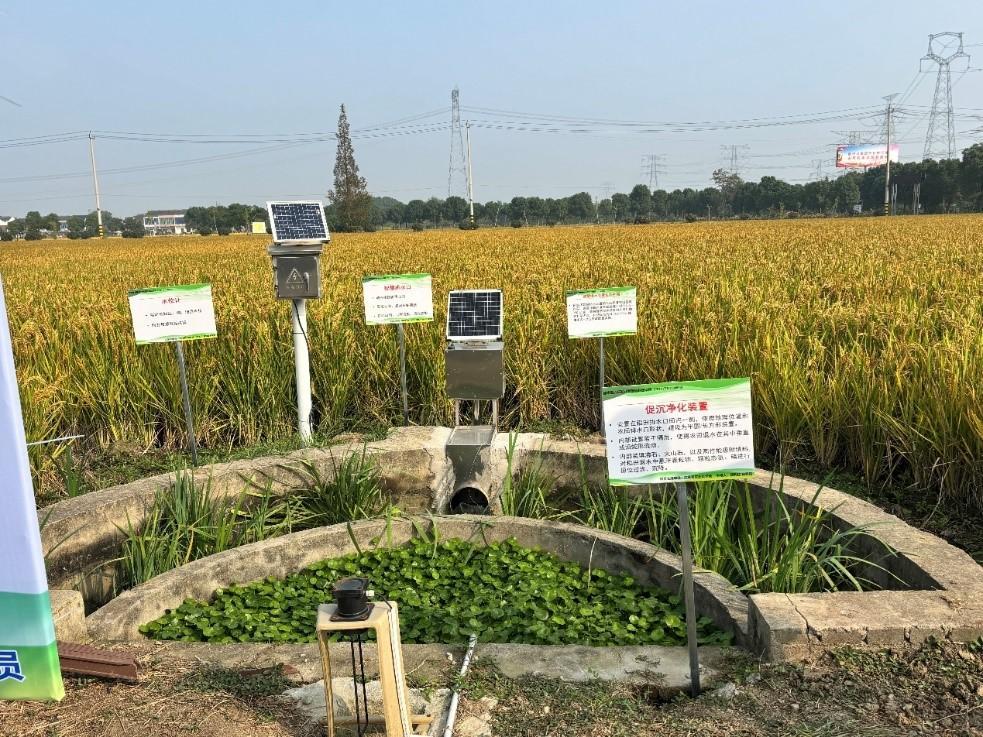

技術的生命力在于應用。在云南普者黑5A級景區,通過該平臺指引當地種植業結構調整,成功削減入湖氮負荷37.8噸,顯著改善了高原湖泊的水環境質量。在常州市武進區新康村的示范基地,項目成果轉化為可復制、可推廣的肥水精準智慧管控模式,將模型決策、精準施肥與智慧管水結合,配套生態溝渠、凈化濕地等工程措施。

薛利紅介紹,他們研發出的稻田“種-水-肥-秸-藥”多要素協同管控、排水智慧調控與多級攔截凈化技術,能夠實現區域內污染物“近零”排放,破解了高產與低污的協同難題,成功入選2025年度江蘇省農業主推技術。

除了技術硬支撐,項目還創建了“智慧監管-生態獎懲-制度保障”的長效運維機制,團隊研發的化肥實名定額購銷平臺及相關政策建議,已被《關于積極探索化肥農藥實名制購買定額制 使用持續推進化肥農藥減量增效的指導意見(蘇政辦發〔2022〕73 號)》和《推進新一輪太湖綜合治理行動方案(蘇辦發〔2023〕17 號)》等采納,為區域農業綠色轉型提供了制度保障。同時,依托高標準農田建設和農田退水治理項目,技術模式得到了大面積推廣,催生了《生態農田建設與管護技術指南》等標準的出臺。

(受訪者供圖)

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司