6日,北京腦科學與類腦研究所羅敏敏實驗室在國際頂尖期刊《自然》發表重磅研究成果,首次證實腺苷信號通路是氯胺酮與電休克療法(ECT)產生快速抗抑郁作用的共同核心機制,為開發更安全有效的抑郁癥療法提供了明確靶點。

抑郁癥作為全球重大精神疾病挑戰,約三分之一的難治性患者對傳統藥物反應不佳,氯胺酮與電休克治療是目前已知的有效干預手段,但前者存在解離、成癮等副作用,后者可能導致短期失憶、認知受損,其共同作用機制長期不明。

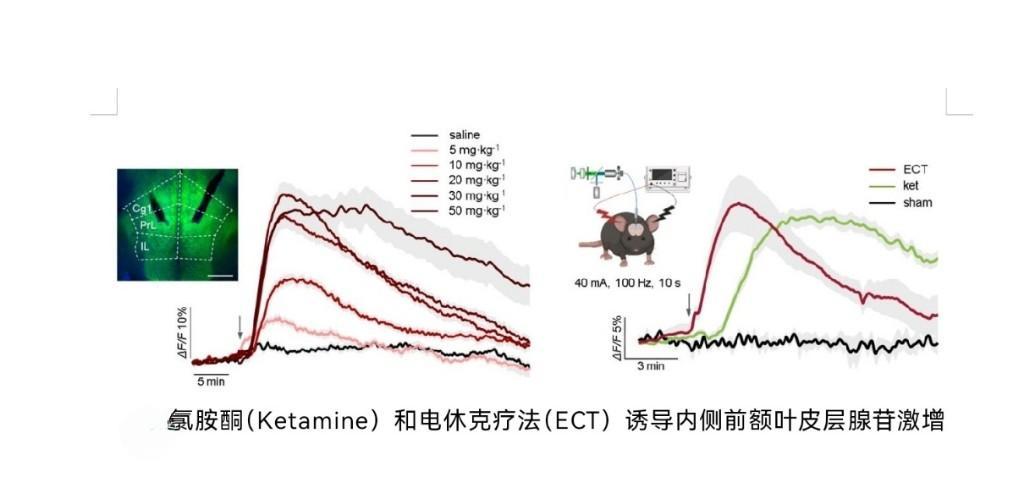

研究團隊借助基因編碼腺苷探針GRABado和光纖光度測量技術,實現了小鼠腦區腺苷濃度的實時監測。實驗發現,氯胺酮和電休克治療均能快速且持續升高小鼠內側前額葉皮層與海馬體的腺苷水平,而這一區域正是情緒調節的關鍵腦區。通過遺傳學與藥理學驗證,研究團隊確認腺苷A1和A2A受體是抗抑郁效應的必需條件,敲除或阻斷這兩種受體后,兩種療法的抗抑郁作用均完全消失。

機制探索顯示,氯胺酮通過直接抑制線粒體三羧酸循環,調節細胞能量代謝,增加細胞內腺苷儲備并釋放至細胞外,這一通路獨立于傳統認知的NMDA受體抑制機制。基于該發現,團隊開發的氯胺酮衍生物去氯胺酮,展現出更強的抗抑郁功效和更弱的運動亢進副作用。同時,研究提出的“間歇性低氧干預方案”,可安全誘發腦內腺苷釋放,在抑郁模型小鼠中實現快速抗抑郁效果。

該研究由羅敏敏實驗室牽頭,聯合中國科學院長春應化所、北京大學等團隊協同完成,不僅破解了長期困擾學界的抗抑郁機制謎題,更推動快速抗抑郁療法從“經驗性使用”邁向精準醫學,為小分子新藥和非藥物干預技術的研發奠定了堅實基礎。目前,相關非藥物療法已啟動臨床試驗,預計2026年將產出階段性成果。

(受訪者供圖)

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司