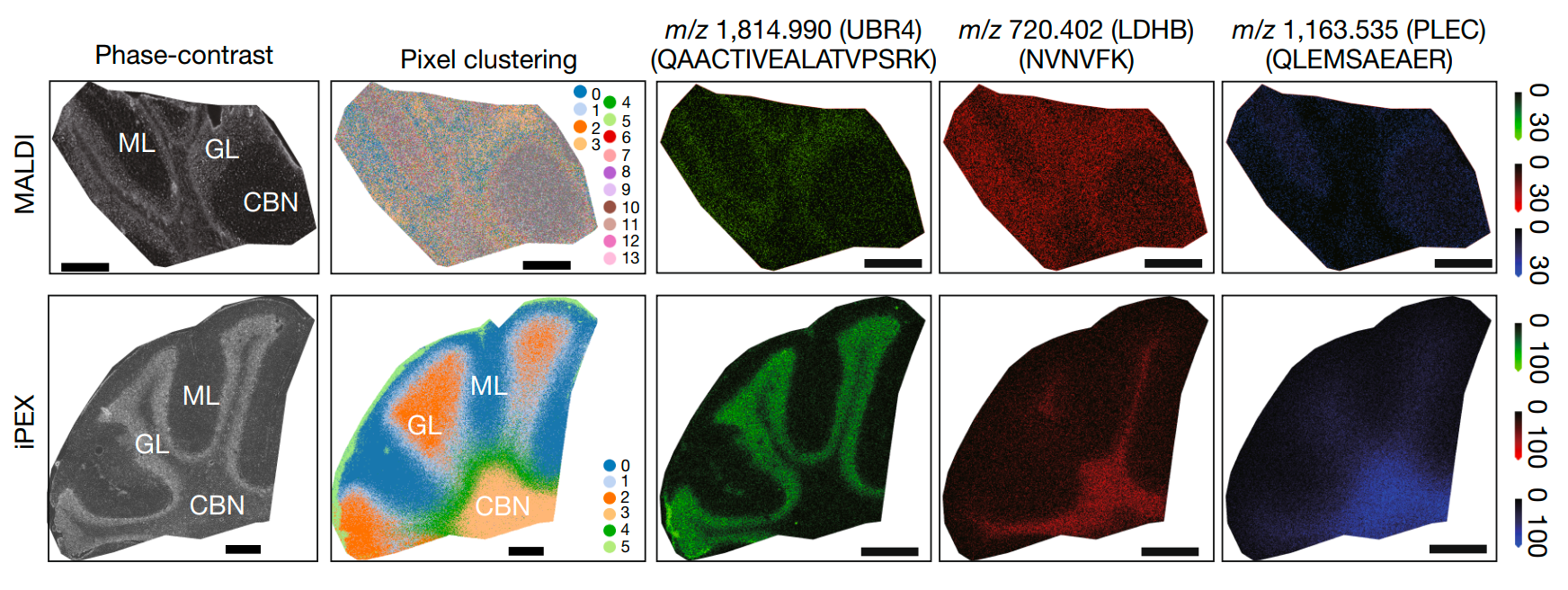

記者11月13日獲悉,西湖大學生命科學學院特聘研究員鄒貽龍團隊與基里爾·皮亞特克維奇(Kiryl D. Piatkevich)團隊合作研發出原位膨脹成像蛋白質組學技術(iPEX)。這種技術能夠幫助科學家同時看清生物組織里成百上千種蛋白質的位置,為生物醫學研究、疾病機制探索提供了新工具。相關研究成果日前在線刊發于《自然》雜志。

“蛋白質的空間分布是理解細胞功能與疾病發生的關鍵,但現有空間蛋白質組學技術長期面臨‘看得少、看不清、空間位置難還原’的困境。iPEX技術創新性融合水凝膠蛋白質錨定、組織膨脹與質譜成像三大核心技術,成功破解這一難題。”鄒貽龍介紹,實驗驗證顯示,該技術檢測靈敏度相較傳統空間蛋白質組學技術提升10—100倍,有效像素尺寸達1—5微米,單樣本可檢測600—1500種蛋白質,同時能捕捉蛋白空間共定位關系。

這一技術的核心創新在于將組織中的蛋白質先錨定、再膨脹、再掃描:第一步,錨定蛋白質,即用錨定試劑將蛋白質錨定在水凝膠網絡中,避免蛋白質擴散并去除干擾物質;第二步,使組織線性膨脹3—7倍且保持結構完整;第三步,給蛋白“拍高清照”,即原位酶解與質譜成像;第四步,通過自主開發的計算流程解析數據,自動識別組織結構與特異性蛋白。

為驗證iPEX的性能與應用價值,研究團隊在多種組織、類器官及疾病模型中開展實驗。鄒貽龍介紹,在小鼠視網膜研究中,iPEX僅憑蛋白質表達譜就重構出清晰的組織分層,識別出不同細胞層的特異性蛋白質,這是傳統技術無法實現的。此外,研究團隊還在小鼠小腦、小鼠腸道、人源腦類器官、小鼠肝臟組織等樣本中展開測試,驗證了iPEX的通用性。

“未來,iPEX技術有望在基礎研究中助力科學家直接觀察蛋白質在精細組織中的分布規律,在臨床轉化層面有望為阿爾茨海默病等疾病的早期診斷與治療提供新路徑,為生命科學研究開辟更廣闊的視野。”鄒貽龍表示。

(西湖大學供圖)

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司