地震為何會在看似穩定的地質環境中突然發生?地下隧道等工程為何會在長期使用中出現意外坍塌?這些困擾學界數十年的“亞臨界破裂”難題,如今有了全新答案。

記者11月16日從昆明理工大學獲悉,該校國土資源工程學院吳順川教授團隊與中國科學技術大學地球和空間科學學院張詩淮研究員團隊合作,在國際期刊《物理評論快報》發表重要研究成果,首次公開揭示了巖石在長期緩慢破裂過程中的全新物理機制。

“這一成果不僅具有重要理論意義,也為地震孕育機制、地殼應力演化研究以及地下工程長期安全性評估提供了新的物理依據”吳順川介紹,這標志著我國在這一領域取得具有國際影響力的重大突破,還將為地震孕育研究、地下工程安全防護等提供關鍵科學依據。

捕捉巖石“隱形破裂”全過程

自然界中的巖石常年承受著遠低于其破裂強度、卻始終存在的構造力。在這種微弱外力的推動下,巖石可能在幾十年到上百萬年的時間尺度上悄然變形乃至破裂。

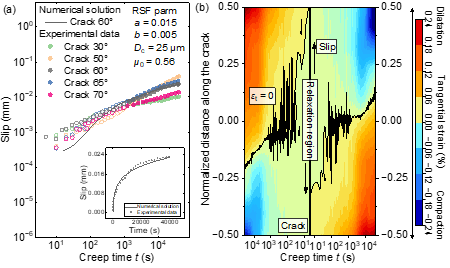

然而,實驗室試驗往往只能持續數天或數月,很難直接再現如此漫長的地質過程。要解開巖石長期緩慢破裂的謎團,關鍵是找到一種能夠在實驗條件下“以短窺長”的方法,捕捉微弱外力驅動下的跨尺度物理過程。為此,研究團隊巧妙設計了“恒定低荷載實驗”,以極低而穩定的外力模擬自然界的長期構造作用——這種力量雖小,卻足以在漫長時間里改變巖石的內部結構。

為了更清晰地觀測巖石內部裂紋的變化,研究團隊創新性地采用脆性聚苯乙烯材料制作預制裂紋模型,并借助數字圖像相關技術對裂紋周圍的細微應變進行實時捕捉。這項實驗讓原本不可見的“裂紋內部活動”首次清晰浮現:即便外力極小,裂紋界面仍在發生持續的、極緩慢的摩擦滑移,導致局部應力不斷重新分布。一部分區域逐漸松弛,而裂紋尖端則像“能量匯聚點”一樣慢慢積累應力,最終發生漸進式破裂。

結合先進的數值模擬技術,研究團隊模擬了天然巖石中大量微裂紋互相影響的過程。結果顯示,多數微裂紋會因持續滑移而逐漸“安靜”下來,但少數裂紋會互相觸發、加速滑移,最終形成貫穿結構的宏觀斷層帶。“光有實驗觀測還不夠,為了更深入理解裂紋演化的規律,團隊還結合了先進的數值模擬技術。”張詩淮說,通過模擬分析,研究發現,巖石內部并非“鐵板一塊”,而是存在大量隨機分布的微裂紋。這些微裂紋在持續的摩擦滑動作用下,會自發地“抱團”演化——從最初分散的微觀破裂,逐漸向集中的宏觀失穩轉變。

基于這一系列發現,研究團隊最終建立起一套從微觀摩擦滑移到宏觀破壞的統一物理框架,就像為研究巖石破裂繪制了一張清晰的“路線圖”,讓學界能更系統地理解這一復雜過程。

揭示潛在風險有重大現實意義

吳順川介紹,在長期微弱外力作用下,巖石內部的微裂紋從未真正停止,微裂紋持續滑移、重新分配能量,不斷打亂巖石內部的應力分布,讓裂紋尖端逐漸成為受力焦點,進而引發漸進式破裂,最終導致巖石整體失穩。

這一發現從物理機制上,徹底解開了困擾學界數十年的“亞臨界破裂”難題——終于解釋了為何巖石會在看似穩定的低受力環境中,經過漫長演化后突然發生破壞。

這項成果的價值,不只停留在理論層面。

“從現實應用來看,它為多個與人類生活息息相關的領域提供了新的科學依據。”論文第一作者、中國科學技術大學博士生蔣林桐介紹,在地震研究中,這一成果或能幫助科研人員更準確地理解地震孕育的機制,為地震預警模型的優化提供支持;在地殼應力研究中,可進一步揭示地殼內部應力的演化規律,助力地質災害風險評估;在地下工程領域,無論是地鐵隧道、礦山巷道還是地下管線,都能依據這一機制,更精準地評估工程的長期安全性,提前排查潛在風險,減少坍塌等事故的發生。

業界人士認為,此項研究是中國科學家在巖石破裂物理研究領域樹立的重要里程碑,也是中國巖石力學領域首次在這一著名物理學期刊上發表巖石破裂物理機制方面的研究成果,標志著我國在此研究方向取得了具有國際影響力的重大突破,更為后續相關研究的開展奠定了理論基礎。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司