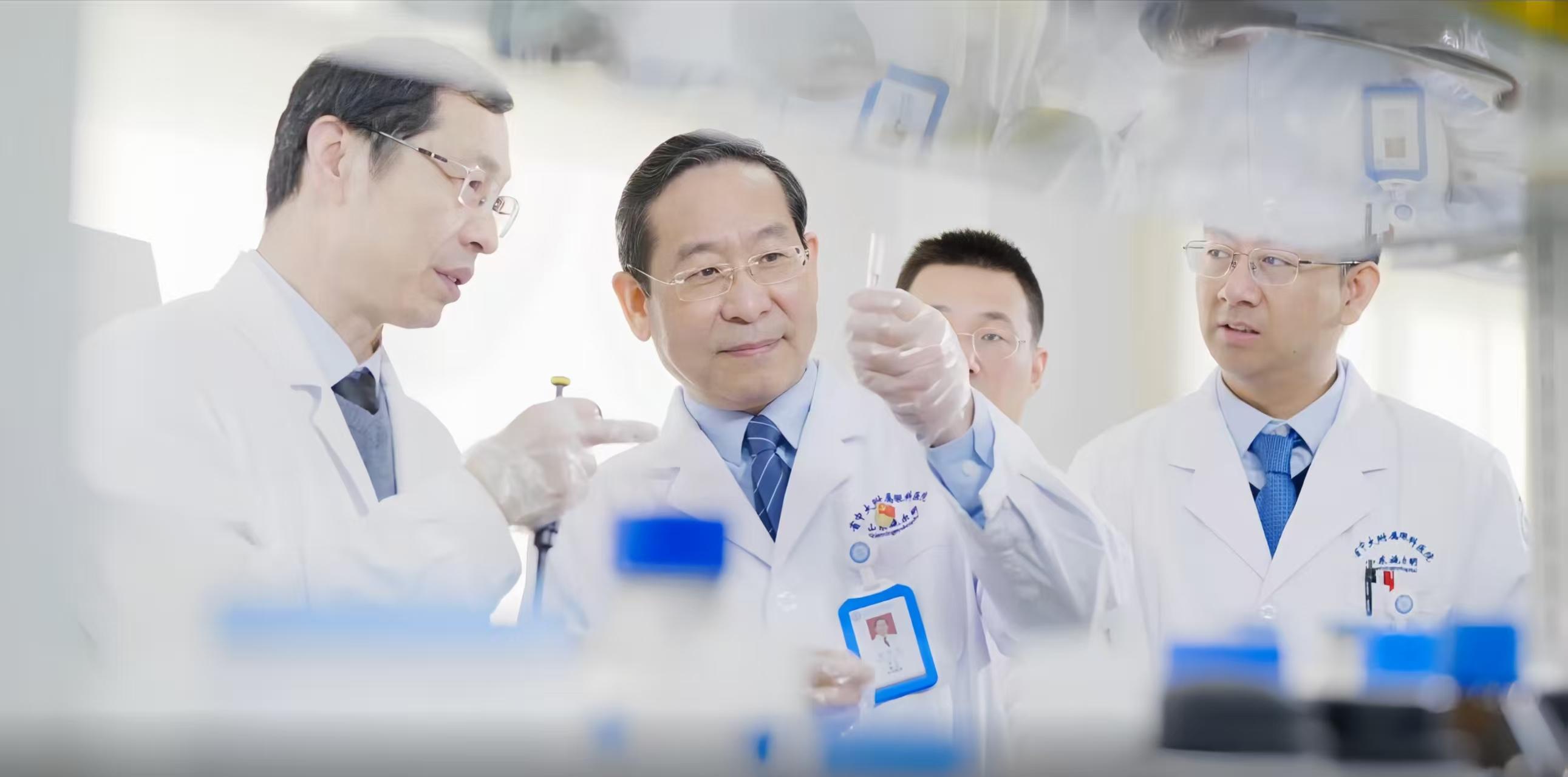

11月18日,記者從山東中醫藥大學了解到,該校眼科與視光醫學院、附屬眼科醫院院長、全國兒童青少年近視防控宣講團副團長畢宏生教授團隊于近日連續在國際眼科雜志《眼科學》《英國眼科雜志》上發表研究成果,首次證明“通過行為干預方法培養健康的用眼習慣”對控制近視發生發展的有效性;首次證實假性近視與學齡兒童近視發生之間存在著因果關系,“遠視儲備不足、同時伴有假性近視的近視前期”是防控的關鍵階段。

山東中醫藥大學附屬眼科醫院主任醫師胡媛媛向記者介紹,近年來,團隊在“兒童青少年近視中西醫結合綜合防控有效方法、技術和配套產品研究”等項目的支持下,從“查、防、治”三個關鍵環節入手,形成了具有中西結合特色的完整近視防控關鍵技術體系。

現代技術加持,針灸治療近視變成了現實

“針刺穴位可調節眼睛局部陰陽氣血,疏通經絡,調節眼睛異常狀態,達到治療近視目的。”畢宏生表示,中醫針灸在假性近視和遠視儲備不足的近視前期防控中療效顯著,但其推廣面臨兩大難題:一是依賴專業醫師操作,二是兒童普遍存在畏針心理,難以堅持長期治療。

將上述論文變成實實在在的成果,畢宏生團隊做了系列研究并啟動中醫針灸可穿戴技術研發項目。

歷經7年攻關,該團隊研發出精準眼周經皮穴位電刺激(Eye-TEAS)技術,該技術將電脈沖技術與中醫針灸技術有效結合,應用3D掃描技術,將中低頻電流準確地作用到相關穴位經絡之上,最終實現非侵入式無針式針灸治療。

“我們一路過關斬將,攻克了三大技術難題,終于實現了中醫針灸的可穿戴技術。”山東中醫藥大學學科建設處(醫院管理處)副處長宋繼科向記者表示,他們首先解決了精準取穴問題,兒童臉型差異較大,如何解決個性化取穴與產業化生產之間的矛盾?該團隊采用3D掃描記錄兒童臉型特征并上傳至大數據平臺,結合AI按中醫標準定穴,實現了100%精準度。同時,在治療安全性方面,該團隊以電刺激替代傳統金屬針,既避免了皮膚損傷與疼痛,又確保了治療效果。

在儀器穿戴的實驗階段,與面部接觸的材料又令該團隊犯難——金屬材料又硬又不舒服,普通硅膠材料又不導電,如何解決?該團隊歷時兩年研發出適配兒童皮膚的導電硅膠,破解了上述難題。值得注意的是,該技術采用國產芯片,實現了技術的全程自主可控。山東中醫藥大學學科建設處(醫院管理處)副處長宋繼科表示,在治療效果方面,3項隨機對照試驗證實屈光度增長量分別降低27.3%、39.6%和28.2%。

畢宏生總結,將3D掃描打印技術、AI穴位自動識別技術融合到Eye-TEAS眼周經穴電脈沖治療儀,實現了對眼周穴位的精準TEAS治療,該技術不僅實現了中醫治療的個性化和標準化,更使家庭化、長期化防控成為可能。

AI數智賦能 破解近視防控技術難題

自2012年開始,畢宏生團隊對3.6萬名兒童青少年開展跟蹤隨訪流調,掌握了兒童青少年近視的高危因素及發生發展規律。

“我們在大腦科學、AI、神經眼科學、視光學等前沿科學領域取得豐碩的科研成果,通過整合大數據、云平臺和湖倉一體化等智能化數據采集與挖掘技術的運用,建成‘兒童青少年眼健康與近視防控大數據系統’,實現多模態大數據分布式存儲與融合、信息智能采集建檔。研發了用眼行為監測矯正技術,全程實時監測青少年的用眼習慣,包括閱讀姿勢、閱讀距離、視屏時長、戶外運動等的時間和頻率,將被動糾正變為主動習慣,幫助孩子養成良好的愛眼護眼習慣,從源頭上控制近視的發生發展。”胡媛媛說。

“畢宏生教授首次發現電針可通過調控視覺中樞可塑性提高視功能,為近視‘眼腦同治’中醫治法提供了依據。”中國工程院院士王琦如此評價,畢宏生教授團隊創制的用眼行為監測矯正技術,直接針對近視主要成因,持續監測七大高危因素,通過行為干預促進兒童青少年養成良好用眼習慣,是防控近視“治本”之法。科技成果整體達到國際先進水平,部分成果達到國際領先水平。

據了解,該技術已獲得國家醫療器械質量檢驗等多項權威認證,并被國內超過30所學校認可使用。

作為首批“全國兒童青少年近視防控適宜技術試點對口專業指導機構”和全國重大疑難疾病(近視)協作項目牽頭單位,畢宏生團隊積極推動近視防控標準化建設,其牽頭制定的《兒童青少年近視中西醫結合診療指南》已由中國中西醫結合學會、中華中醫藥學會和中華醫學會聯合發布實施。《國際臨床實踐指南 兒童青少年近視》由世界中醫藥學會聯合會發布,填補了全球衛生治理中這一領域的標準空白,并打破了中醫藥在近視防控領域的國際傳播壁壘。

畢宏生告訴記者,未來,團隊將進一步推進關鍵技術體系的產業轉化,推廣融合中醫智慧與現代科技的防控方案,為世界近視防控工作提供“中國方案”。

(受訪者供圖)

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司