對于全球超5億的糖尿病患者而言,皮下注射胰島素目前是1型糖尿病與晚期2型糖尿病的標準治療手段。這類患者終身或長期依賴胰島素,需承受每天1—4次的注射疼痛,還可能面臨低血糖等不良反應,這些問題長期困擾著糖尿病臨床治療與患者生活質量。

針對這一領域痛點,北京時間11月20日,浙江大學牽頭在《自然》發表了題為《A skin-permeable polymer for non-invasive transdermal insulin delivery》的研究,提出了顛覆性的解決方案。該研究首次報道了一種皮膚滲透性高分子——聚[2-(N-氧化物-N,N-二甲基氨基)乙基甲基丙烯酸酯](OP),成功實現了胰島素無創透皮給藥,其胰島素鍵合物(OP-I)在糖尿病動物模型中,表現出與皮下注射胰島素相當的降糖療效。

浙江大學化學工程與生物工程學院博士后韋秋雨、生命科學學院博士后何至、化工學院博士生李梓凡、教授周珠賢為共同第一作者,浙大化工學院教授申有青、生命科學學院教授周如鴻,英國帝國理工學院教授陳榮軍及浙大化工學院研究員相佳佳為共同通訊作者。

一個打破常規的現象

皮膚角質層是人體隔絕外界物質的第一道保護屏障,盡管其厚度只有10微米左右,但其中角質細胞與脂質的有序排列形成致密結構;緊鄰其下的活性表皮層中細胞間緊密連接。二者協同防御,構成了一道堅固的皮膚“城墻”。

透皮給藥擁有悠久的歷史,早在古代,人們就通過膏藥外敷的形式來治療疾病。目前部分麻藥、心血管疾病的等小分子藥物也實現了無創透皮給藥。但皮膚“城墻”屏障僅允許少數特定結構的小分子穿透。胰島素等生物大分子,因分子量大、結構復雜,難以突破皮膚這層壁壘,成為透皮遞藥研究的核心難點。

在前期的相關研究中,申有青團隊發現了一種兩性離子聚合物OP,它在腫瘤組織中具有出眾的滲透性,能夠高效遞送抗腫瘤藥物。

“由此,我們猜測,OP是否也能高效地滲透皮膚組織呢?”這個靈光一現的想法,讓長期專注于高分子藥物遞送研究的申有青,敏銳地捕捉到了潛在的研究方向。

隨后的實驗中,OP在皮膚上也表現出高滲透性,讓團隊成員倍感驚喜。“這打破了我們對‘大分子無法透過皮膚屏障’的常規認知。”申有青表示,團隊隨即聯合起周如鴻、陳榮軍團隊,展開系統研究,深入分析OP透過皮膚的具體路徑和機制,進一步探索它在透皮給藥領域的應用可能。

胰島素“快遞員”——OP

在自然進化過程中,皮膚形成了從表面的酸性微環境到內部中性環境的天然pH梯度,OP正是利用了皮膚的這一特性,通過動態調整自身帶電形態,沿著皮膚結構巧妙滲透。

首先,OP含有的三級胺氧化物基團,在皮膚表面(皮脂膜及角質層表層)pH≈5的弱酸性條件下,發生質子化,帶上正電。通過靜電相互作用,OP與角質層細胞間隙帶負電的脂肪酸緊密結合,形成局部高濃度藥物儲庫,為后續滲透提供濃度梯度。

隨著滲透深度增加,角質層內側至活性表皮層的pH升至中性,OP發生去質子化轉變為電中性且非常親水的聚兩性離子,此時它失去與角質層脂質的靜電相互作用,得以快速擴散通過角質細胞間隙,實現高效滲透。

“我們通過分子動力學模擬與結合自由能計算,從原子層面闡明了這一‘適配皮膚生理pH梯度的智能遞藥機制’。”周如鴻介紹。

團隊將OP與胰島素化學偶聯,構建出鍵合物OP-I。進入活性表皮層及真皮層后,OP-I沿細胞膜表面發生“跳躍式移動”,有效避開了細胞內酶的降解。這種“跳躍遞送”透過深層皮膚后,最終經真皮層淋巴管進入體循環,實現了胰島素的全身遞送。這就像是讓OP這個可以靈活變形的“快遞員”,帶著胰島素“包裹”鉆過皮膚“城墻”遞送至血液中。

不局限于糖尿病,大分子透皮新未來

為系統驗證該透皮給藥技術的有效性與安全性,研究團隊在兩種糖尿病模型動物中開展評估。結果表明,OP-I能高效靶向肝臟、脂肪、肌肉等血糖調控關鍵組織,為其強效降糖效應提供了明確機制支撐。

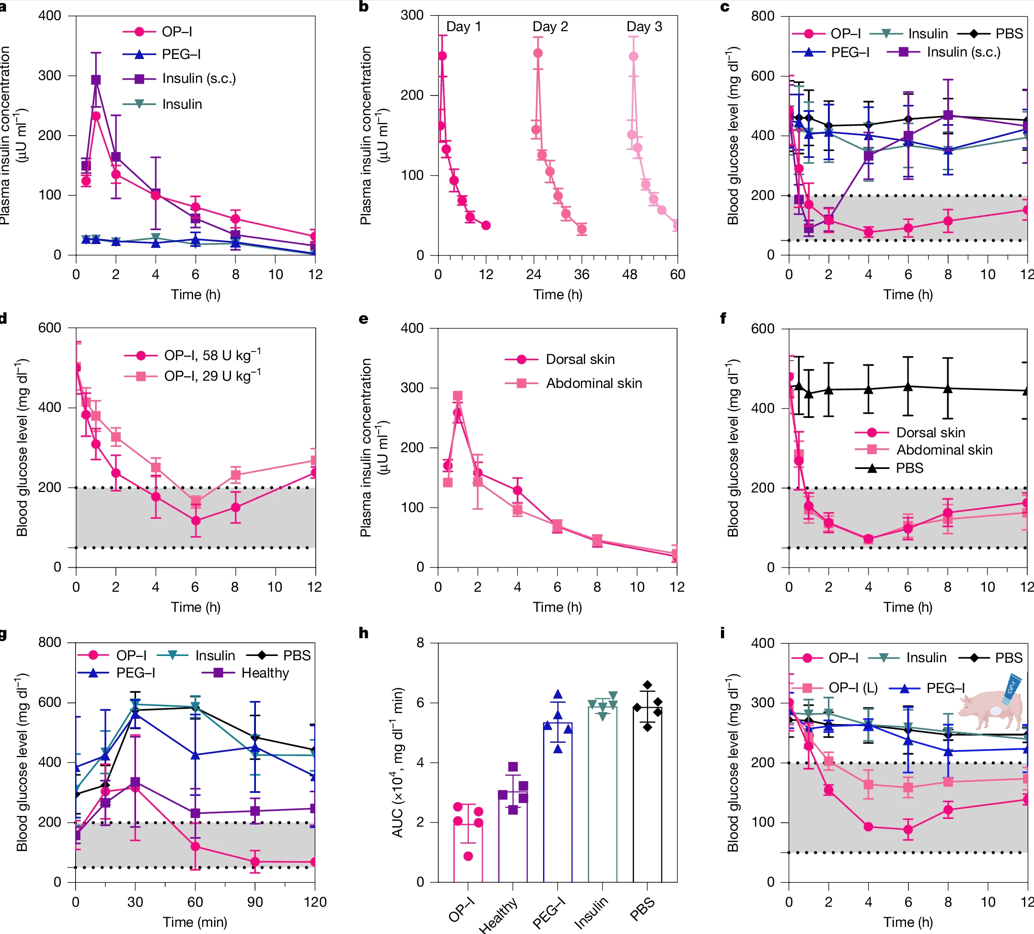

具體而言,對糖尿病小鼠經皮給予116 U/kg OP-I,血糖在1小時內即可快速降至正常范圍,降糖效果與皮下注射胰島素相當,藥效持續時間延長至12小時以上且無低血糖風險。表面等離子共振實驗進一步表明,OP-I與胰島素受體的結合能力與天然胰島素相當;對于皮膚結構更接近人類的糖尿病迷你豬,僅需29 U/kg的經皮給藥劑量,即可實現血糖正常化。

不同于傳統化學促滲劑的屏障破壞,OP-I持續給藥后,動物皮膚角質層結構完整、細胞間隙無擴張,也沒有出現炎癥等副作用。毒性試驗表明,OP同樣具備極高的體內安全性。隨著臨床研究的持續推進,未來可能只需通過皮膚涂藥便可實現血糖平穩控制,顯著提升治療效率。對糖尿病患者而言,“告別針頭”將不再是奢望。

“更重要的是,我們這個技術平臺不僅適用于胰島素遞送,還能用于其他重要的生物大分子。”申有青介紹,目前,該體系已成功拓展至利拉魯肽、司美格魯肽、治療性蛋白、單克隆抗體及siRNA等多類物質的遞送。

“該體系的普適性,為生物大分子無損透皮給藥開辟了全新研究方向。”申有青補充道。目前,相關技術已轉讓企業并推進臨床轉化,不僅有望重構生物大分子給藥體系,更能為糖尿病、類風濕關節炎等需長期注射的慢性疾病提供創新治療方案。

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2025 中國高新網chinahightech.com All Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司